意見書

-すべての死亡・死産例が遺漏なく報告される必要があること-

2025年9月30日

医療事故情報センター

理事長 柴 田 義 朗

名古屋市東区泉1-1-35ハイエスト久屋6階

TEL.052-951-1731 FAX.052-951-1732

【意見の趣旨】

現在、厚生労働省においては、医療機関内部における事故報告等の医療安全管理体制の確保の義務付けや医療事故調査制度を含む医療安全施策とその課題を整理し、対応策を検討することを目的として、「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」が開催されています。

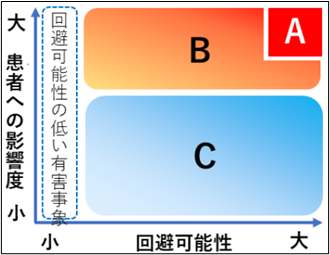

2025年9月3日に開催された第3回検討会においては、医療安全管理委員会に対して医療事故等として報告すべき範囲について、A類型(患者への影響度が大きく、確実に回避する手段が普及している事象)とB類型(患者への影響度は大きいが、回避可能性は必ずしも高くない事象)に分類した上で、特定機能病院はA類型及びB類型の報告を義務とする一方で、特定機能病院以外の医療機関は、A類型のみ義務とし、B類型は努力義務とする議論(以下、「本議論」といいます。)がなされました。

【第3回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料1より引用】

本議論は、平成19年の第5次医療法施行によって、全ての医療機関に医療安全管理体制の整備が義務づけられたことを受け、全ての医療機関は、医療に係る安全管理のための指針(医療法施行規則第1条の11第1項第1号)として、医療安全管理委員会[1]に報告すべき事例の範囲を定めるとされたところ[2]、この医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲が法令に明確に規定されていないことから、厚生労働科学研究班の報告書を参考にして、重大事象をA類型・B類型・C類型に分類し(上図参照)、【特定機能病院】はA類型及びB類型について医療安全管理委員会に報告しなければならないとする一方で、【特定機能病院以外の医療機関】は、A類型のみ報告義務としつつB類型は報告するように努めるという程度に留めようとするものと思われます。

本議論のように、医療安全管理委員会に報告する医療事故について基準を示すことは、医療機関が重大事象を的確に把握・検証するために、有益な方策であると考えます。

しかしながら、医療事故調査制度の実効性を高め、医療安全を確保する観点からは、患者への影響度が大きい有害事象のうち、少なくとも死亡・死産例については、A類型のみならず、B類型に該当する事例についても、全ての医療機関において、医療安全管理委員会への報告を義務とする必要があると考えます。

【意見の理由】

1 B類型の把握こそが医療の安全の確保に必要であること

本議論は、報告されるべき事案が報告されていないという現状への改善案と思料されますが、「A類型に該当する事象」として掲げられている各事象(手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技又は人工物の取り違え等)があってはならない重大事故であることは一見して明白であり、これが重大事故と認識されずに報告されないまま放置されることは通常想定できません。

一方で、回避可能性は必ずしも高くないとされる有害事象であっても、それがA類型と同程度に患者への影響度が大きなものであれば、医療安全管理委員会においてそれを遺漏なく把握し、検証に繋げることこそ、医療水準の維持・向上、ひいては医療の安全に資すると考えます。

2 少なくとも死亡・死産例については遺漏なく報告される必要があること

(1)既存の制度が全ての死亡・死産例を管理者に報告する仕組みとなっていること

医療法は、医療事故調査制度の対象となる「医療事故」を、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」と定義しており、当該厚生労働省令にあたる医療法施行規則第1条の10の2や医政局長通知(平成27年5月8日医政発0508第1号)においても、回避可能性の有無や程度は、「医療事故」の判断基準とはされていません。

そして、「医療事故」を的確かつ迅速に把握して、医療事故調査を適切に実施するために、「当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする」としたうえで(医療法施行規則第1条の10の2第4項)、その体制を「当該病院等における死亡及び死産事例が発生したことが病院等の管理者に遺漏なく速やかに報告される体制」と定義づけています[3]。すなわち、すべての医療機関において、少なくとも死亡・死産例については、対象を限定することなく、全ての事例を遺漏なく速やかに管理者に報告しなければならないものとされています。

(2)死亡・死産例の一部のみ努力義務とすることは既存の取扱いと齟齬が生じること

医療事故調査制度も本議論も、原因究明・再発防止のために医療事故の検証に繋げることで、医療の安全を確保することを目的としています。したがって、本議論においても、少なくとも死亡・死産という患者に重大な影響を与える有害事象については、回避可能性の有無にかかわらず、遺漏なく報告対象とする方向で検討すべきであると思料します。ここに、回避可能性という新たな基準をもちこむことは、現場に混乱をもたらすものに他なりません。

そもそも、本議論のように、特定機能病院以外の医療機関においては、B類型に該当する限りは死亡・死産例でも医療安全管理委員会への報告が努力義務に留まるとすると、同じ患者に関する死亡・死産という同一の事象を捉えながら、その報告について異なる取扱いが規定されることになってしまいます。報告先が管理者(平成28年通知による報告の報告先)か医療安全管理委員会(平成19年通知による報告の報告先)かで異なるとしても、同じく医療安全を目的とした院内での報告制度でありながら、その取扱いに齟齬が生じることは、その意味でも現場での混乱をもたらしかねません。なにより、医療事故調査制度の対象とする「医療事故」であるかどうかの判断は管理者がすることとされているものの、少なくとも医療安全管理委員会が設置されている規模の医療機関であれば、管理者のみで判断するのではなく、多数・多職種で構成される医療安全管理委員会においても検討されることが望ましく、その前提としても、A類型・B類型を問わず、医療安全管理委員会に遺漏なく死亡・死産例が報告される必要があることは言を俟ちません。

(3)B類型の死亡・死産事例について報告義務化をしても過度な負担とならないこと

上述のように、全ての死亡・死産例を管理者に報告する体制は、平成28年通知によって既に全ての医療機関内において構築されているはずです。そのため、B類型に該当する死亡・死産例の報告が義務となったとしても、報告そのものが医療現場に過度な負担を強いるものとはいえません(仮に、医療安全管理委員会に対しては、管理者に対する死亡・死産例の報告より詳細な報告を要するとするのであれば、第1回検討会で報告された実例をもとに報告書のフォーマット例を提示するなどの対策をとることで負担軽減に繋がるものと思われますし、より実効的な運用に資するものとも思われます。)。

3 結語

以上のとおり、少なくとも死亡・死産例についてはA類型・B類型を問わずに医療安全管理委員会に遺漏なく報告される必要がありますので、上記意見の趣旨のとおり要請します。

以上

[1] 一定の診療所又は助産所については管理者。

[2] 平成19年3月30日医政発第0330010号(以下、本意見書では「平成19年通知」といいます)。

[3] 平成28年6月24日医政総発0624第1号(以下、本意見書では「平成28年通知」といいます)